TIB(Tokyo Innovation Base、東京)で開催された「わたしとみらい、つながるサイエンス展」に、「文化的処方を体験しよう!Hello Future! 100年ミュージアム」を東京藝術大学と国立アートリサーチセンターが共同出展しました。この展示では望まない孤独や社会的孤立の解決策として「文化的処方」を提案しています。会場には上田薫さん、日比野克彦さんの絵画や立体作品が展示され、自治体との連携の事例として川崎市の市民コンクールの写真などが展示されました。また、アートを通じた対話を促進する文化リンクワーカー「ああとも」による「100年後に遺したいものは?」という問いかけで世代を超えた対話が生まれ、スマートフォンを使った「空間楽器」ワークショップも開催されました。この催しは2025年の大阪・関西万博本展示へとつながります。

望まない孤独や社会的孤⽴の解決策

大阪・関西万博プレイベント「わたしとみらい、つながるサイエンス展」(文部科学省主催)が開催されました。このイベントは、来場者がサイエンスを通じた未来社会の姿を体感し、未来を担う世代が社会課題を自分ごととして捉え、「未来にどんな社会を作りたいか」を主体的に考えるきっかけとなることを目指しています。

また、展示を通して社会課題に取り組む研究者の仕事を身近に感じてもらいたいという思いも込められています。国立アートリサーチセンターと東京藝術大学は共同で、「文化的処方を体験しよう! Hello Future! 100年ミュージアム」を企画し、望まない孤独や社会的孤⽴を減らしていくための、アートや文化を介して社会の中でのつながりを創出する「⽂化的処⽅」という仕組みの提案をしました。

100年の時を超える芸術体験

会場では画家・上田薫さん、アーティスト・日比野克彦さんの作品展示と両者の関連写真、そして川崎市の市民コンクールの写真と動画アーカイブの展示があり、文化リンクワーカー「ああとも」による「おしゃべり鑑賞会」が開催されました。また、1日に2度、東京藝術大学教授の古川聖さんによる「空間楽器・ミュージッキング」ワークショップが行われました。

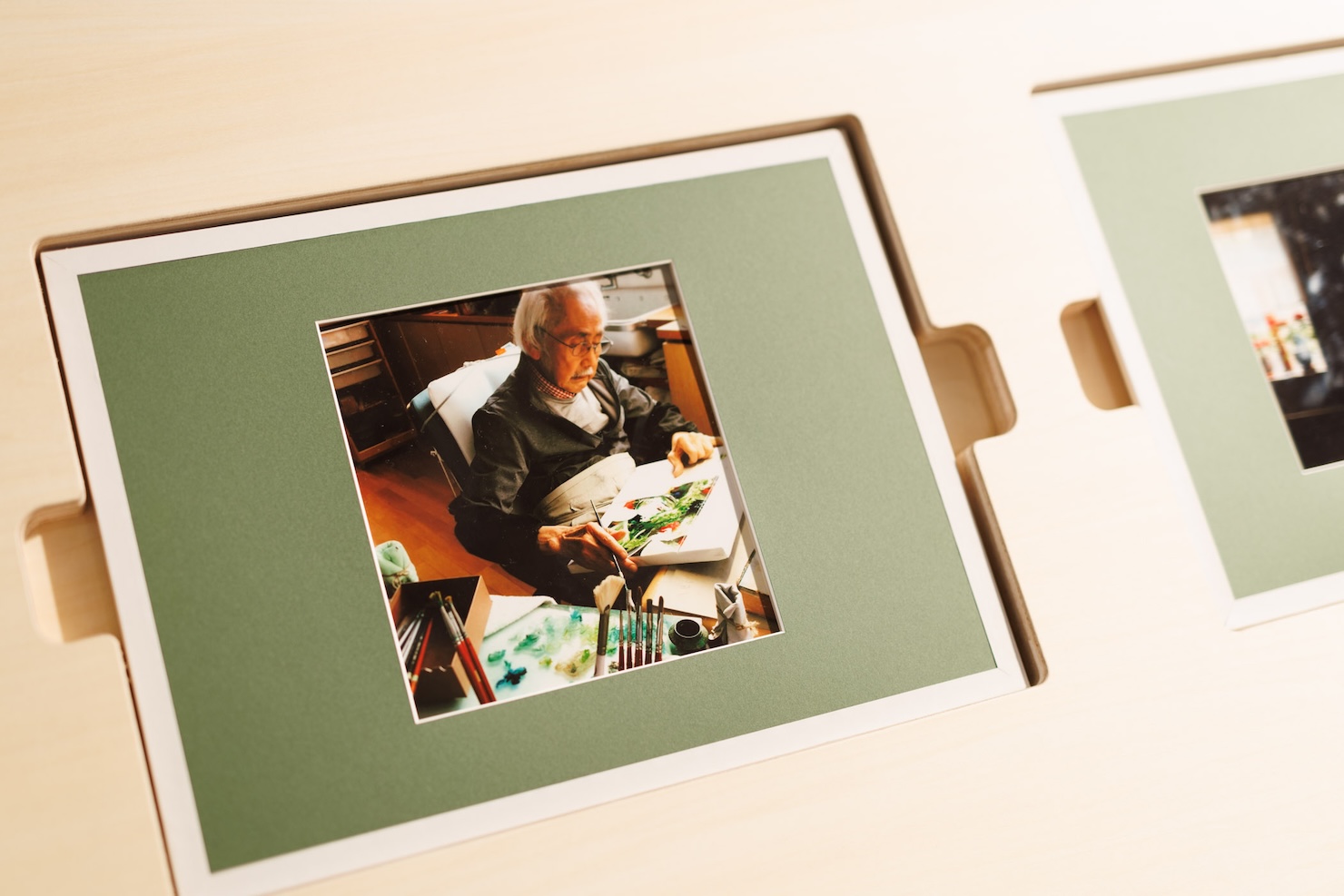

会場で特に印象的だったのは、「なま玉子」をモチーフにした絵画が有名なスーパーリアリズムの画家・上田薫さんの作品です。1928年生まれでもうすぐ100歳を迎える上田さんは、東京藝術大学卒業後、1960年代にかけては抽象画家、グラフィックデザイナーとして活躍しました。1970年頃に確立した、身近なモチーフを撮影しその写真を用いて、背景を描かず対象のみをリアルに描き出す独自の手法が広く知られています。鮮やかな色彩と精密な描写が特徴的で、日常の風景や物体を独特の視点で切り取り、新たな美として表現する上田さんの作品は、見る者に新鮮な驚きと発見をもたらします。

2020年に心臓の手術をした後も、リハビリを兼ねて制作を続け、身近にあるものを描き続けています。初めて描いた油絵と動画の中で語られている10代で描いた「青衣の自画像」、40代と90代で描いたスーパーリアリズムの「後向きの自画像」と、さらに近年になって描かれた震える筆致の自画像のスケッチが展示されていました。どの作品も、その時の上田さん自身を表現しており、時を超えて対峙する自画像からは、歳月を経ても変わらない芸術家としての眼差しと、表現への飽くなき探求心が伝わってきました。

また、80年代にデザインやアートの分野を融合拡大する新しい表現で若者文化を牽引し、現在は東京藝術大学の学長を務める日比野克彦さんの展示も注目を集めていました。特に目を引いたのがダンボールを素材としたバースデーケーキです。日比野さんのダンボールを素材とした創作の原点は大学3年生の時の課題制作にさかのぼります。その時に制作したダンボール製のウエディングケーキが出発点となり、のちの独自の作風が生まれました。

今回の展示では、自身の還暦の誕生日に公開制作されたケーキが初展示されており、創作の原点と人生の節目が交差する意味深い作品となっていました。メディアとアート活動を融合する表現領域の拡大で注目を集め、「アートは生きる力」を実践する日比野さんの姿勢を象徴的に表していました。

さらに、川崎市からは「川崎市・市民コンクールの作品より」と題された展示が紹介されました。1957年から続く市民参加型の写真コンクールから選ばれた作品で、川崎の歴史や高度経済成長期の街の風景、そして人々の日常生活を切り取った貴重な写真の数々です。

川崎の写真パネルを設置台に置くと、写真が中央のモニターに大きく映し出され、左右のモニターには関連動画や写真データ(題名、撮影者、撮影年、カメラの情報など)が表示されます。交通系ICカードなどにも活用されているNFCタグが仕組まれた装置は上田さん、日比野さんの「アルバム写真」でも活用されました。この川崎写真の展示は、デジタル技術によって保存・再生された市民の視点による川崎の記録であり、地域の記憶を共有することで世代間のつながりを促す「文化的処方」の実践例となっていました。

時間と記憶をつなぐ対話

上田さん、日比野さん、街の記憶。これら三つの展示に共通するのは、「時間」と「記憶」をテーマにした豊かな対話の創出です。上田さんの作品は、一世紀近い人生を通じて培われた芸術的視点と、病を乗り越えて未来へと続く創造力が見て取れます。また、日比野さんの展示は、時代の先端でアートの領域の拡張し現在では社会課題への応答が示され、川崎の写真の展示は、市民の目を通して記録された半世紀前の風景を現代に伝えています。いずれも過去から現在、そして未来へとつながる時間の流れを感じさせると同時に、個人や共同体の記憶を大切に保存し、共有することの意義を問いかけています。この時間軸と記憶の共有こそが、孤独や社会的孤立の解消につながる「文化的処方」の核心的要素といえるでしょう。

会場では文化リンクワーカー「ああとも」による「おしゃべり鑑賞会」が行われました。「ああとも」は作品を鑑賞する来場者に話しかけ、アートを介した温かな対話の場を創出しました。来場者はそれぞれの視点や感性を引き出し、作品への新たな気づきを促していました。

100年後の未来への問いかけ

作品を鑑賞している人たちに「ああとも」は「あなたが100年後に遺したい物は何ですか?」という問いかけをしました。子どもからシニアまで幅広い世代の来場者がこの問いに向き合い、思い思いの答えを紙に書き記していきました。

「芸術とサイエンスが融合した新しい価値」「テクノロジーに支配されない 人間的な心」「地域文化」「きれいな水」「3.11の写真」など、幅広い世代から様々な回答が寄せられていました。「ああとも」によって言葉が引き出され、それらが会場の一角に掲示されていく様子は、まさに世代を超えた対話と未来への想像力を育む「文化的処方」の実践でした。

特設ステージ上では、東京藝術大学教授の古川聖さんによる「空間楽器・ミュージッキング」ワークショップが開催され、大きな盛り上がりを見せました。このワークショップでは、参加者がスマートフォンでQRコードを読み取ることにより、「楽器」や「音」のパートがランダムに振り当てられます。個々のパートが組み合わさることにより、ハーモニーが生まれます。

複数の来場者のスマートフォンが連動して、会場全体が一つの大きな楽器となり、音楽を共に奏でる様子は圧巻でした。古川さんのワークショップは、テクノロジーとアートの融合により、音楽の専門知識がなくても誰もが創造的な音楽体験に参加できる可能性を示し、デジタル時代における新たな「文化的処方」の形を提案していました。

誰もが公平に文化的な体験を享受できる社会づくりを目指す「文化的処方」。今回のプレイベントでの出会いと体験は、参加者一人ひとりの心に小さな種を蒔いたように思います。「アートが持つ力で人と人、過去と未来をつなぎ、健やかな社会を育む」。その可能性を感じた4日間は、2025年8月の大阪・関西万博での本展示へと続く希望の第一歩となりました。この「文化的処方」という新たな試みが、これからの時代を生きる私たちに、どんな姿を見せるのでしょう。その様子を、ぜひ万博本展示(8/14~19「わたしとみらい、つながるサイエンス展スペース内」)でもご覧ください。